É no segundo andar do prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde habita, até janeiro de 2020, um grupo de 12 esculturas do acervo do museu. Diferente de quase todas as outras que estão sob a guarda da instituição, essas 12 podem ser sentidas através do tato, mas só por aqueles que não conseguem enxergá-las. Pergunto ao rapaz da recepção, se poderia, ao menos, fazer a visita escutando o audioguia preparado para aquela experiência e só depois de alguma insistência, consigo retirar o Ipod e o fone de ouvido. É que o material pode ser retirado, só mesmo, por deficientes visuais acompanhados da nossa equipe do educativo, ele tinha me dito. Iluminado pelo brilho do sol que atravessa um teto de vidro, o espaço expositivo que rodeia o Octógono torna-se extremamente quente e claro em dias de verão, dotando as obras de um caráter às vezes dramático por conta da variação da intensidade da luz. Enquanto escuto os minutos inicias do áudio, embalada por um som de flauta e cantos de pássaros, fico tentando imaginar as temperaturas que podem atingir aquelas superfícies de bronze, uma vez muito geladas e agora muito quentes.

Depois de descrever todos os detalhes do espaço, os declives do chão, as minúcias do Ipod, os tijolos da parede e a borracha do piso, o narrador inicia a incursão pelas esculturas: suas histórias, autoria e qualidades formais. Percebo o tempo sendo dilatado nesse processo: o que seria apenas um inclinar de cabeça, ganha a duração de 2 minutos em um texto que indica ângulos e distâncias a serem medidas a partir do alinhamento dos ombros; uma rápida captura de um detalhe do objeto agora é de repente um arranjo de muitas palavras, que, ditas sob uma variação do tom da voz, parece alcançar a totalidade do volume de um torso. Estou vivendo a mais completa tentação ao ser tão estimulada em sentir com as mãos todas aquelas texturas sem poder tocá-las. Entendo que há em mim uma consciência corporal adormecida, uma inteligência que possuem os cegos, talvez também os dançarinos, uma capacidade distinta de elaborar o espaço a partir de abstrações. O som da flauta, agora acompanhado de uma harpa, faz com que eu me sinta como paciente de uma espécie de tratamento espiritual transcendente.

É no primeiro e no segundo andar de um galpão localizado na rua Dr. Cesário Mota Júnior, na Galeria Jaqueline Martins, onde habitam, de 4.2.2017 a 11.3.2017, os volumes vazios de Lydia Okumura. São formas geométricas construídas com linhas e placas de cor que percorrem teto e chão, sustentadas, em algumas situações, por fios que brotam das superfícies do espaço. O encontro com esses volumes é orquestrado pelo ritmo das distâncias, e na impossibilidade de uma aproximação, o corpo apenas projeta a experiência de preenchê-los.

É um exercício recorrente que fazemos a partir da visão: acessar lugares outros por aquilo que se vê e se imagina.

Lydia Okumura fez parte de uma geração de artistas que, junto a Walter Zanini, construiu, nas décadas de 1960 e 1970, um projeto revolucionário de museu universitário: o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Havia um exercício constante de aproximação com o espaço físico e simbólico do museu, em criações que implicavam tanto o público, quanto os artistas ou agentes e seus processos enquanto obra. O corpo era um personagem convocado com frequência em certos trabalhos, exigindo da visão menos um esforço contemplativo e talvez mais um esforço cognitivo.

"Uma ideia, uma verdade, um conhecimento, gera uma sentença; a energia exige uma forma de expressão e forma uma linguagem. Hoje, o mundo já se interpreta através da energia quântica, mas o que mudou foi a percepção, da verdade que Buddha já explicava há 3000 anos, e dizia que esse mundo físico é uma ilusão, que não existe, é temporário. O artista pode ajudar na observação do interior além do físico, do psicológico, do pensamento. A obra de arte permite uma pausa necessária para essa (auto-)reflexão. A geometria é um desenho inteligente, que pode ajudar a expressar o conceito de multi-dimensionalidade, um aspecto da verdade da vida."

É Lydia quem escreve.

Proponho a mim mesma, o exercício de transpor a experiência da galeria tátil ao espaço do galpão tomado pelas formas geométricas de Okumura. Se a geometria for esse texto que se estrutura por razões matemáticas, se forem os números esse símbolos que nos iludem tanto quanto as palavras, talvez eu esteja no mesmo lugar. "Dentro, o que existe fora", título que dá nome à exposição, pode anunciar um interesse pela dualidade entre aquilo que existe, mas não se pode ver, e aquilo que se vê, mas que pode não existir. É quando o que é percebido em uma dimensão, na verdade faz parte de outra: ilusão, erro ou expansão.

Então como acessar outras dimensões, que, compostas por minúsculas partículas, inviabilizam o acesso pela visão? Como acessar, por exemplo, a matéria escura, que, sem a qualidade de emitir ou refletir luz, tem sua existência comprovada apenas por sua força gravitacional?

Seria preciso talvez retornar ao corpo no escuro. Despertá-lo.

Antes de autorizar o toque do próximo encontro, a voz me pede para sentar no banco à frente da escultura número 7. Em sua descrição, novamente o piso tátil, os tijolos, as distâncias, o bronze. Em uma aparição improvável, surgem diante de mim e ao lado do extintor de incêndio, dois homens saindo de um buraco que se abria no chão. Uniformizados, se relacionavam através de movimentos que pareciam coreografados. Já sem saber em quem acreditar, se nessa voz interior, se na minha visão saturada pelo brilho intenso, fecho os olhos e escuto uma longa discussão sobre o reparo de uma infiltração.

"Vamos juntos?" - pergunta a voz

Entro numa espécie de transe ritmado pelo som do órgão que é trilha sonora frequente para essa voz calma e metalizada que narra o que se poderia ver, se eu enxergasse.

"Imagine: estamos no ano 2000, em Minas Gerais."

Pode ser o barulho do inferno, dos demônios que, famintos, rangem os dentes, mas o que se descreve é o movimento de uma chapa de ferro muito pesada, sendo erguida por um maquinário antigo. Não se trata mais de mulheres, homens ou animais que encarnam narrativas míticas em suas formas arredondadas, o objeto agora se configura por linhas que, sozinhas formam retas, e que relacionadas formam ângulos. "Dobrando a superfície, eu descubro a terceira dimensão" - é o autor da peça, Amilcar de Castro, quem revela.

De retorno ao galpão da Vila Buarque, ainda no segundo andar, escuto um coral de vozes urrando, excitado. Pode ser o barulho do inferno, dos demônios que, catárticos, dançam numa espécie de ritual. Alcanço a janela e invadida por toda a luz, volto a enxergar: são homens, que em músculos tão definidos, quase me fizeram sentir de novo o toque à um dos corpos de bronze. Aos sábados, a academia de CrossFit vizinha ao galpão promove competições de remo. Enfileirados na calçada, os aparelhos que emulam o exercício de remar acomodam os corpos suados dos competidores, transportando-os para as mais difíceis correntezas que os seus barcos poderiam enfrentar.

É um exercício recorrente que fazemos a partir de uma experiência corporal: acessar lugares outros por aquilo que se usa, se toca, ou se insere.

Dou de costas e só enxergo o breu. Surge novamente a voz tentando me aproximar da dimensão dos volumes de vazios da peça de Amilcar de Castro:

"Suponhamos que o seu corpo fosse reduzido ao tamanho da sua mão, e que você estivesse na posição em que está agora, mas lá no centro da escultura. Como você descreveria o espaço ao seu redor? Na sua frente haveria um paredão, curvo na lateral de fora e reto na lateral de dentro; nas suas costas uma parede baixa, reta na parte de cima e curva embaixo; no seu lado direito, acima da cabeça, haveria uma espécie de teto inclinado. É como se a escultura formasse um túnel, um vão, um portal, por onde você pudesse passar"

O exercício exige de mim uma sensibilidade pouco explorada. Os olhos antecipam situações e somos atropelados pela experiência visual, minimizamos as sutilezas das descrições, sejam elas verbais, sejam elas matemáticas. Agora, não sei, a mesma sensação que se tem quando se quer acordar e não se consegue. Um esforço gigante, uma luta que já anuncia a derrota entre espírito e matéria. Sem saber que dimensão agora habito, apenas obedeço aos comandos como quem segue os movimentos de uma coreografia e me integro ao último trabalho da exposição. É no escuro que me dou conta de que o espaço é o próprio corpo.

Será preciso

levantar este tapete

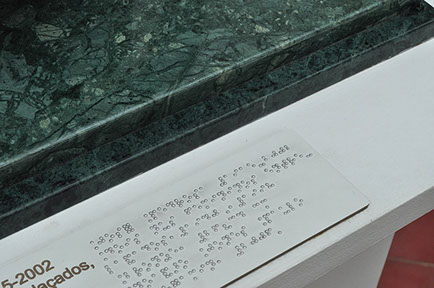

Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras

07.03.2016 / 01.01.2020

-

Pinacoteca do Estado de São Paulo - Praça da Luz, 02

São Paulo, Brasil

CrossFit Higienópolis

seg a sexta 6h30 às 21h30 / sábado 10h às 12h

-

R. Dr. Cesário Mota Júnior, 457

São Paulo, Brasil

Lydia Okumura – dentro, o que existe fora

04.02.2017 / 11.03.2017

-

Galeria Jaqueline Martins - R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443

São Paulo, Brasil

Será preciso levantar este tapete é um projeto que acredita que o texto pode dar vida a uma exposição através de associações entre dois ou mais objetos / espaços / descobertas científicas / drinks / espetáculos de dança ou aparições. Tudo o que for integrado ao projeto e apresentado no texto, deve, necessariamente, ser acessível ao público, de modo que o que for acessado virtualmente possa também ser experienciado fisicamente.

Será preciso levantar este tapete é parte integrante do bendegó.com e é desenvolvido por Julia Coelho